阪神淡路大震災を学生時代に経験。ボーイスカウトとして支援物資の仕分けや避難所への慰問などをしながら災害ボランティアセンターの設立などを肌で感じながら過ごしました。被災地での情報の大切さを感じたことからマスコミ就職を決意。新卒で放送局に入り災害の即時報道についてや災害報道の配慮などについて現場で学んでいきました。東日本大震災をNHK横浜放送局時代に経験。神奈川県の災害ボランティアセンターの事実上の始動を目の当たりにしながら、被災地の周辺都市ができることについて、ICTができる支援や情報ボランティアを経験しました。津波で流されてしまった品物を洗浄し元の持ち主に戻すボランティアも体験。2024年1月の能登半島地震では情報リテラシーの荒廃を嘆きつつも、6月に現場でのボランティアとして避難所や仮設住宅での声がけやコミュニティ形成支援活動を行いました。ライフデザインラボで唱えてきたコミュニケーション防災の大切さを感じています。

コミュニケーション防災

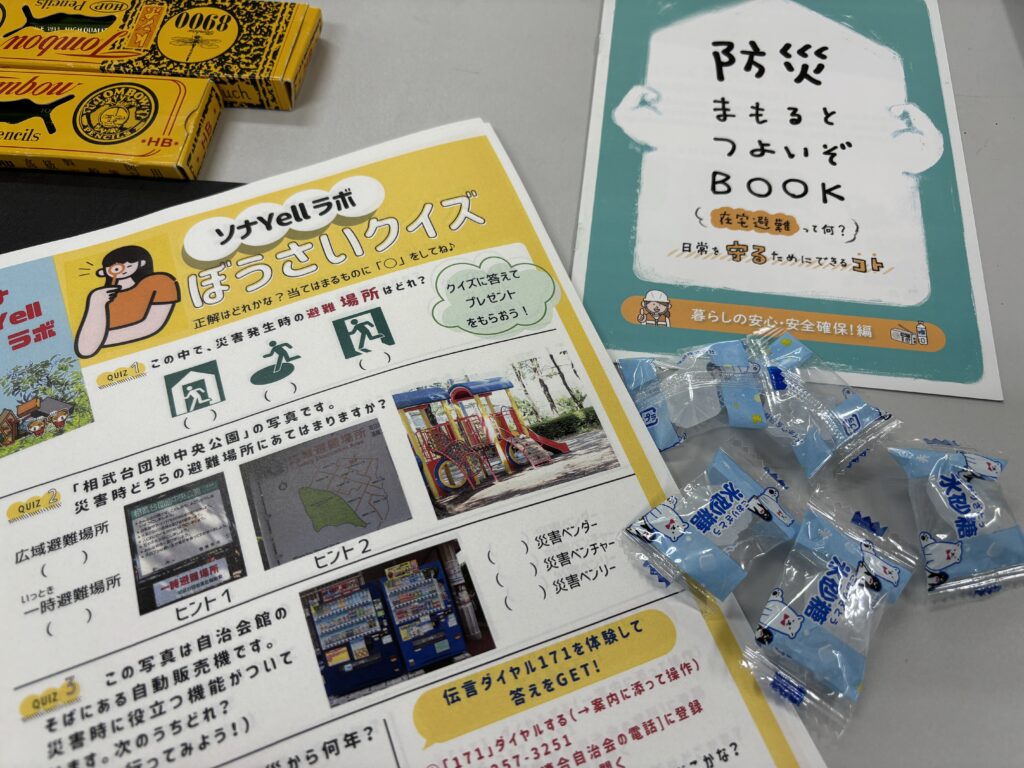

災害のときには「自助」そして「共助」が必要となります。自分で身を守る「自助」の力を身につけることができたら、次は近隣と助け合う「共助」。いざという時に助け・助けられやすい関係性を作っておくためにはどう備えればよいのでしょうか?

誰もが助ける側にも助けられる側にもなるのが災害です。高齢者・乳幼児連れや妊産婦は災害時には要配慮者になります。他者への思いやりや想像力は災害時にはそのまま助け合いの力になります。日頃から障害や国籍、年齢など、自分とは違う状況の人のことを知っておくことも大切です。

たとえば、散歩をして周りに自分の存在を認識してもらうこと(防災おさんぽ)、買い物をした時などの挨拶、地域の集まりやお祭りへの参加など、日常の何気ないことがいざという時の関係性につながります。自分を知ってもらい、相手のことを知りたいと思う気持ちを持つこと。日常的なコミュニケーションは、防災(減災)への一歩です。

- コミュニケーション防災

- ・防災子育てサロン

- ・自治会の取り組み支援

- ・いのちのタオル

- 東日本大震災 情報ボランティア

- 能登半島地震 孤独な人を出さない取り組み